ड्रिलिंग फिक्श्चर : 2

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

Total Views |

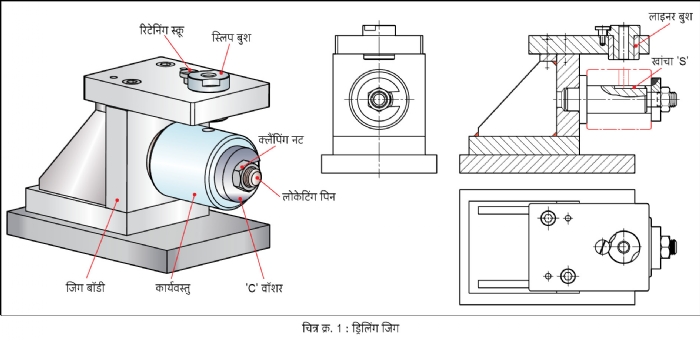

पिछले लेख में हमने टेंप्लेट, टेंप्लेट जिग, प्लेट टाइप जिग, ड्रिलिंग टेंप्लेट और जिग संबंधी जानकारी प्राप्त की। इस लेख में हम अैंगल प्लेट टाइप जिग संबंधी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम एक सामान्य जिग देखते है। चित्र क्र. 1 में एक अैंगल प्लेट टाइप जिग दर्शाया गया है।

चित्र क्र. 1 में दर्शाएं गए अलग अलग हिस्से आगे दिए हैं

1. जिग (मुख्य) बॉडी

2. लोकेटिंग पिन (लोकेटर)

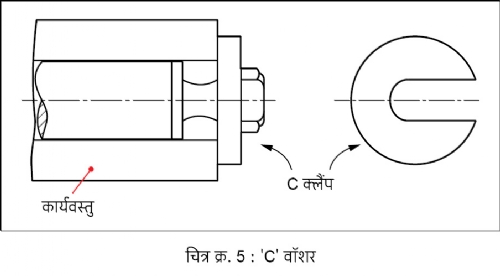

3. 'C' वॉशर

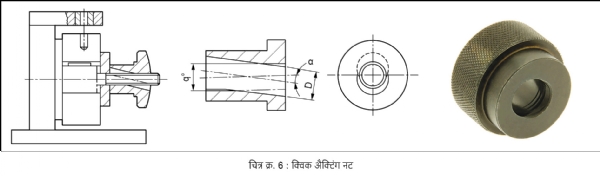

4. क्लैंपिंग नट

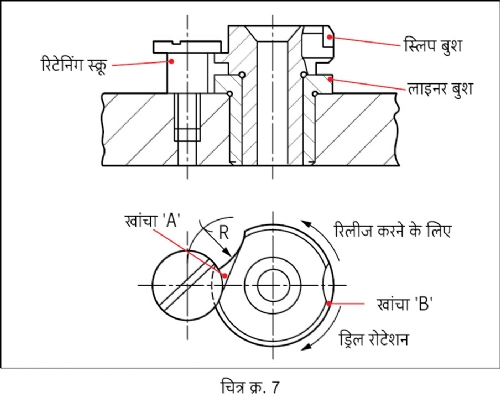

5. लाइनर बुश

6. स्लिप बुश - ड्रिल के लिए

7. स्लिप बुश - रीमर के लिए

8. रीटेनिंग स्क्रू (यह स्क्रू बुश को पकड़ कर रखता है।)

9. कार्यवस्तु

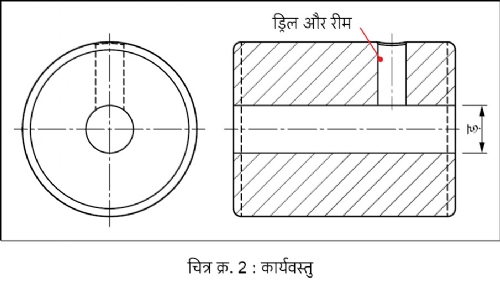

अब हम हर हिस्से के कार्य की जानकारी प्राप्त करेंगे। कार्यवस्तु (चित्र क्र. 2) का 'ड़' व्यास H7 श्रेणी का और बाहरी पृष्ठभाग सामान्य फिनिश किया हुआ है। साथ ही, दोनों तरफ के पृष्ठ भी फिनिश किए गए हैं। कार्यवस्तु 'ड़' व्यास में लोकेट की गई है।

जिग (मुख्य) बॉडी

यह फिक्श्चर का मुख्य ढांचा है जिस पर अन्य सभी हिस्से बिठाए जाते है और इस पर ही फिक्श्चर की मजबूती निर्भर है। इसे कास्ट आयरन से भी बनाया जा सकता है, लेकिन इस हेतु इसके आकार का मानकीकरण करना महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि हर डिजाइनर ने अपनी आवश्यकता के अनुसार अलग नाप के ढांचे बनाए तो उतने प्रकार के ढांचें तैयार हो कर, सभी के पैटर्न संभालना एक अलग ही सरदर्द साबित होगा। इसलिए अधिकतर फिक्श्चर वेल्डिंग द्वारा अथवा बिल्टअप पद्धति से बनाए जाते हैं। बिल्टअप पद्धति में, फिक्श्चर के हिस्से अलग से बना कर वें जोड़े जाते हैं। इसके लिए, जरूरत के अनुसार स्क्रू के साथ डॉवेल का भी उपयोग किया जाता है। मगर वेल्डिंग किया गया हो तो स्ट्रेस रिलीविंग करना आवश्यक होता है। यह ढांचा बनाने के लिए माइल्ड स्टील (M.S.) का अत्यधिक उपयोग किया जाता है।

लोकेटिंग पिन (लोकेटर)

इसका मुख्य काम है कार्यवस्तु अचूकता से लोकेट करना। यह हिस्सा पूरी तरह या सिर्फ बाहर से कठोर अथवा केस हार्डन किया जाता है और उसका व्यास एवं सटने वाला पृष्ठ, आवश्यकता के अनुसार ग्राइंड किया जाता है। लोकेटर का फिक्श्चर में बिठाया गया व्यास और कार्यवस्तु में जाने वाला व्यास समकेंद्रीय होना अनिवार्य है। लोकेटर की उस ओर को, जहाँ से कार्यवस्तु बिठाई जाती है, चैंफर देने से कार्यवस्तु आसानी से अंदर बाहर की जा सकती है। चित्र क्र. 2 में कार्यवस्तु दर्शाई गई है। अब हम देखेंगे कि लोकेटर की वजह से कार्यवस्तु की गतिविधि किस तरह से नियंत्रण में रहती है। इससे पहले के लेख में हमने देखा है कि '12 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम' क्या होता है। अब हम देखेंगे कि यह कैसे काम करता है।

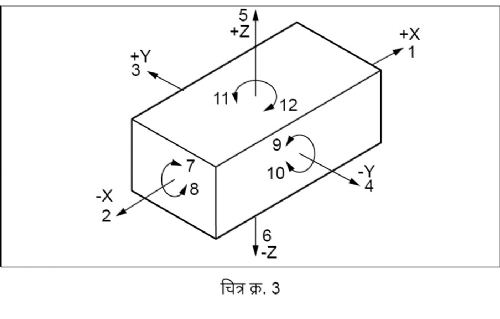

12 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम

चित्र क्र. 3 में '12 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम' को दिखाया गया है। कार्यवस्तु (चित्र क्र. 2) व्यास 'ड' में लोकेट की गई है। माना जाए कि कार्यवस्तु का अक्ष -X, +X दिशा में है तो यह इस दिशा से 1-2 आगे पीछे हो सकती है। साथ ही वह 3-4 इस दिशा से खुद को चक्कर लगा सकती है। यानि 4 दिशाओं में उसकी गतिविधि पर नियंत्रण नहीं है। इसका मतलब है कि 12 में से 8 दिशाओं में होने वाली इसकी गतिविधि, सिर्फ एक लोकेटर से नियंत्रित है।

अन्य 4 दिशाओं में होने वाली गतिविधि पर नियंत्रण करने हेतु उसे नट (भाग क्र. 4) की सहायता से कस कर पकड़ने के कारण वह लोकेटर के समतल पृष्ठ पर (कॉलर पर) सटती है। इससे यह 1-2 इस दिशा में हिलती नहीं है तथा मजबूती से पकड़ी होने के कारण, 3-4 इस दिशा में खुद का चक्कर भी नहीं लगा सकती है। इस प्रकार, सभी '12 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम' नियंत्रित हो जाते हैं। कार्यवस्तु फिक्श्चर में बार बार एक ही तरह से लगाने से उत्पादन में निरंतरता प्राप्त होती है।

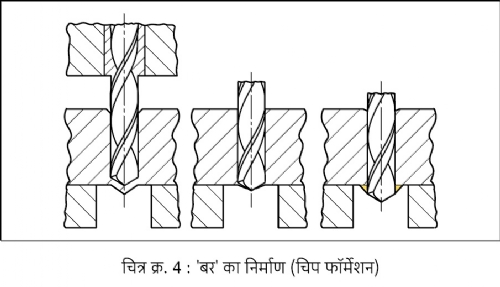

लोकेटर पर 'S' खांचा बनाया होता है। इसकी प्रधान वजह यह है कि कोई भी आरपार छिद्र बनाते समय ड्रिल को पृष्ठ से बाहर लाना होता है। इसलिए लोकेटर में कभी कभी आरपार छिद्र दिया जाता है। चित्र क्र. 4 से आप जानेंगे कि 'बर' किस तरह तैयार होती है। यह 'बर' उस लोकेटर के छिद्र में जा कर, कार्यवस्तु फिक्श्चर से बाहर निकलते समय लोकेटर पर फंस जाती है इसलिए यह खांचा अंत तक दिया गया है। इस तरह के छोटे लेकिन अहम् मुद्दे ध्यान में रखना और समझना आवश्यक है।

'C' वॉशर और क्लैंपिंग नट

वॉशर का आकार अंग्रेजी 'C' अक्षर (चित्र क्र. 5) जैसा होने के कारण इसे यह नाम दिया गया है। क्लैंपिंग नट, कार्यवस्तु के व्यास 'ड़' से छोटा होने के कारण बीच में मोटा एवं बड़े व्यास का वॉशर लगाना पड़ेगा। किंतु केवल वृत्ताकार छिद्र वाला वॉशर लगाया तो, कार्यवस्तु निकालते समय नट घुमा कर वह पूरा बाहर निकालना पड़ेगा। इसके बाद ही वॉशर तथा कार्यवस्तु को निकाला जा सकता है। इसी तरह, कार्यवस्तु बिठाते समय नट पूरी तरह से घुमा कर लगाना पड़ेगा, जिसमें अधिक समय और श्रम लगते हैं। किंतु 'C' वॉशर के इस्तेमाल से, उसमें शामिल खांचे में सरका कर उसे आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। किंतु नट का आकार, व्यास 'ड़' से छोटा होना चाहिए। 'C' वॉशर फ्लेम हार्डन अथवा टफन किए जाते हैं और उनके बाहरी पृष्ठ पर डाइमंड नर्लिंग किया होता है। इससे 'C' वॉशर अच्छी तरह पकड़ा जा सकता है।

चित्र क्र. 6 में क्विक अैक्टिंग नट दर्शाया गया है। इस नट का प्रयोग किया जाए तो 'C' वॉशर की जरूरत नहीं होती। यह नट अत्यधिक तेज गति से काम करता है। उसे विशेष रूप से बनवाना पड़ता है। मगर 'C' वॉशर तथा नट मानकीकृत होते हैं और खराब हो जाने पर वें स्टोर से ले कर सीधे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यहाँ एक बात ध्यान में रखी जानी चाहिए कि हमेशा मानकीकृत भागों का ही उपयोग प्रधानता से करना चाहिए। इससे आपके ध्यान में आया ही होगा कि डिजाइनर को कितनी विभिन्न संकल्पनाओं पर एकसाथ सोचना पड़ता है।

लाइनर बुश

चित्र क्र. 7 में लाइनर बुश दर्शाया गया है। इसके दो प्रकार होते हैं, हेड के साथ और हेड रहित। यह बुश हार्ड और ग्राइंड किए गए होते है। लाइनर बुश का बाहरी व्यास प्रेस फिट (m6 या n6) होता है तथा अंदरी व्यास H7 में नियंत्रित किया होता है। कोई भी मानकीकृत लाइनर देखने से आपके ध्यान में आएगा कि बाहरी एवं अंदरी व्यास समकेंद्रित होना जरूरी है। जिग प्लेट माइल्ड स्टील की बनाई होने के कारण, स्लिप बुश बार बार अंदर बाहर करने से जिग प्लेट का छिद्र खराब हो जाता है। जिग खराब होने के बाद फिर से नई जिग प्लेट बनानी पड़ती है, इसलिए लाइनर का उपयोग तर्कसंगत है। लाइनर बुश दबा कर (प्रेस फिट) लगाया जाता है। इसे 15° का चैंफर दिया होता है ताकि यह ठीक से बैठ जाए। यह लाइनर, बुश को लंबकोण में लगाने के लिए कुशलता आवश्यक है।

स्लिप बुश (ड्रिल के लिए)

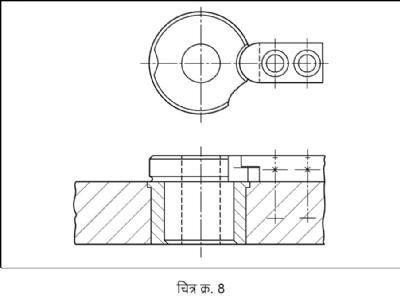

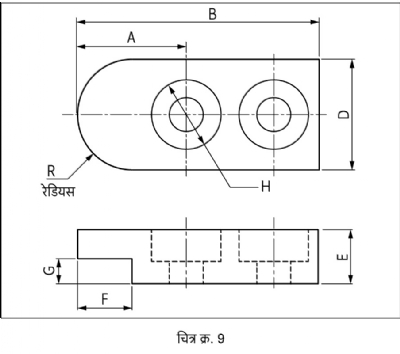

चित्र क्र. 7 में स्लिप बुश की असेंब्ली दर्शाई गई है। बुश के कारण ड्रिल का मार्ग सुनिश्चित किया जाता है। कार्यवस्तु के पृष्ठ और बुश के बीच की दूरी प्राय: ड्रिल के व्यास जितनी या उससे डेढ़ गुना रखी जाती है ताकि ड्रिल इधर उधर भटके बिना अच्छी तरह गाइड किया जाए। कार्यवस्तु के पृष्ठ और बुश के बीच की दूरी कम रखने से, यंत्रण के समय तैयार होने वाली चिप बुश में से अच्छी तरह से बाहर निकलती हैं। चिप बाहर आते समय वें अंदरी व्यास पर घिसती हैं। इससे बुश, घड़ी की दिशा में घूमने की संभावना होती है। यह टालने हेतु रिटेनिंग स्क्रू लगाया होता है जो बिठाने के लिए बुश में खांचा (चित्र क्र. 7) बनाया होता है। साथ ही यह चिप ऊपर आते समय, घर्षण के कारण बुश ऊपर धकेला जाता है। बुश जिग प्लेट से बाहर ना आए इसलिए उसका थोड़ा हिस्सा इस स्क्रू के नीचे रखने हेतु स्टेप 'A' और 'B' दी गई हैं। बुश बाहर निकालते समय उसे उल्टी दिशा में घुमा कर बाहर निकालना होता है। कई बार यह स्क्रू, चिप के घर्षण बल के कारण टूट सकता है। स्क्रू टूट गया हो तो बुश गोल घूमता रहता है, कभी कभी ऊपर निकल जाता है। अधिकतर समय, स्क्रू टूटा होने पर भी फिक्श्चर का वैसे ही प्रयोग किया जाता है, जिससे बुश के साथ लाइनर भी गोल घूमने लगता है। फलस्वरूप छिद्र, जिग प्लेट के लाइनर के साथ खराब हो कर जिग प्लेट बदलनी पड़ती है। इसलिए ये स्क्रू टूटने अथवा खराब होने पर तुरंत बदलने चाहिए। ये स्क्रू ज्यादातर अपनी चूड़ियों (थ्रेड) पर टूटते हैं। ऐसा न हो इसलिए चित्र क्र. 8 और 9 में दिखाए अनुसार एक क्लैंप बना कर चित्र क्र. 8 में दिखाए तरीके से लगाने पर, रिटेनिंग स्क्रू (चित्र क्र. 10) टूटने की समस्या नहीं होगी। यह क्लैंप मानकीकृत कर के उपरोक्त समस्या का समाधान किया जा सकता है। चित्र क्र. 7 में हेड वाला लाइनर दर्शाया गया है। इसी तरह का प्रबंध हेड रहित लाइनर के लिए भी किया जा सकता है।

हेड वाले या हेड रहित लाइनर का इस्तेमाल कब करना है इसका निर्णय डिजाइनर करता है। स्लिप बुश की लंबाई, जिग प्लेट की मोटाई, ड्रिल की लंबाई, ड्रिल की नोंक और कार्यवस्तु के बीच की दूरी आदिनुसार यह निश्चित करना पड़ता है। उपरोक्त सभी बातें ध्यान में रख कर एक दर्जेदार फिक्श्चर बनाया जा सकता है।

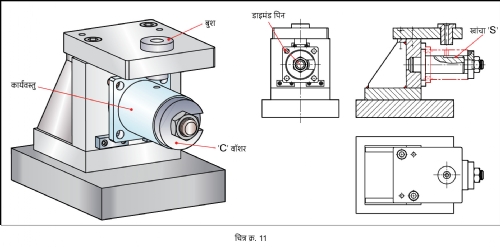

चित्र क्र. 11 में अैंगल प्लेट प्रकार का एक और फिक्श्चर दर्शाया गया है। इस फिक्श्चर में कार्यवस्तु को लोकेटर और डाइमंड पिन में लोकेट किया गया है। यदि कार्यवस्तु सिर्फ लोकेटर पर लोकेट की जाए तो वह खुद का चक्कर लगा सकती है। वह खुद का चक्कर न लगाए इसलिए डाइमंड पिन दी गई है। लोकेटर और डाइमंड पिन के केंद्रबिंदु जोड़ने वाली केंद्ररेखा यानि सेंटर लाइन (लाल रेखा) के लंबकोण में डाइमंड पिन लगाई गई है। इससे कार्यवस्तु अचूकता से बैठती है तथा उसे निकालना आसान हो जाता है।

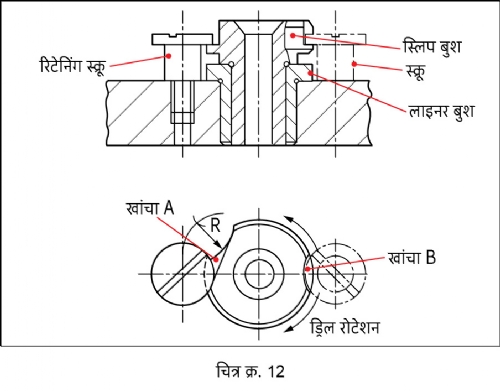

चूंकि यहाँ एक ही नाप के ड्रिल का प्रयोग करना है, फिक्स बुश अथवा स्लिप रिन्युएबल बुश का भी उपयोग किया जा सकता है। लगातार इस्तेमाल से बुश खराब हो जाने पर उसे बदला जाता है। इसेही स्लिप रिन्यूएबल बुश कहते हैं। फिक्स बुश दिखने में लाइनर जैसा ही होता है। इसका अंदरी व्यास F7 में नियंत्रित किया होता है। स्लिप बुश और स्लिप रिन्यूएबल बुश का कार्य (चित्र क्र. 12) एक ही बुश करता है। हम लॉक स्क्रू का इस्तेमाल कहाँ करते हैं उसी के आधार पर इसका प्रकार निर्धारित होता है। स्क्रू को खांचा 'A' की जगह पर लगाया जाने पर इसे स्लिप रिन्यूएबल बुश कहते हैं। लेकिन स्क्रू (टूटी रेखा में दर्शाया गया), खांचा 'B' के स्थान पर लगाया जाए तो इसे स्लिप बुश कहा जाता है।

जिस प्रकार हमने चित्र क्र. 1 में दर्शाए गए फिक्श्चर के विविध हिस्सों का कार्य देखा, उसी तरह इस फिक्श्चर के अन्य हिस्सों का काम देखें। साथ ही अपनी कार्यशाला में होने वाले अन्य फिक्श्चर का भी निरीक्षण करें। इससे जिग और फिक्श्चर के बारे मे बहुत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आपको पता ही है की 'स्वयं अभ्यास ही अच्छा गुरु है'। आपको कुछ आशंकाएं हो तो हमें अवश्य संपर्क करें। आपकी आशंकाओं के समाधान हेतु हम हमेशा उपलब्ध हैं। अगले लेख में हम अन्य प्रकार के जिग संबंधी जानकारी प्राप्त करेंगे।

सारांश

1. 'C' वॉशर के प्रयोग के लाभ ध्यान में लें।

2. रिटेनिंग स्क्रू टूटने की समस्या के समाधान हेतु क्लैंप का उपयोग किया जा सकता है।

3. रिटेनिंग स्क्रू का कार्य महत्वपूर्ण होता है।

4. स्लिप बुश और स्लिप रिन्यूएबल बुश के बीच का फर्क समझें।

5. चित्र क्र. 1 में जानें कि लोकेटर के कारण 12 डीग्रीज ऑफ फ्रीडम किस तरह से नियंत्रित होती हैं।

6. छिद्र बनाते समय बर के कारण आने वाली समस्या का समाधान ध्यान में रखें।

7. लोकेटर पर होने वाले 'S' खांचे का कार्य देखें।

8. 'C' वॉशर के बाहरी व्यास पर किए जाने वाले डाइमंड नर्लिंग की अहमियत समझें।

अजित देशपांडे

अतिथि प्राध्यापक, ARAI, SAE

9011018388

अजित देशपांडे जिग्ज और फिक्श्चर के क्षेत्र में लगभग 36 सालों से ज्यादा अनुभव रखते हैं। आपने किर्लोस्कर, ग्रीव्ज लोम्बार्डीनी लि., टाटा मोटर्स जैसी विभिन्न कंपनियों में काम किया है। आप अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में अतिथि प्राध्यापक है।

@@AUTHORINFO_V1@@